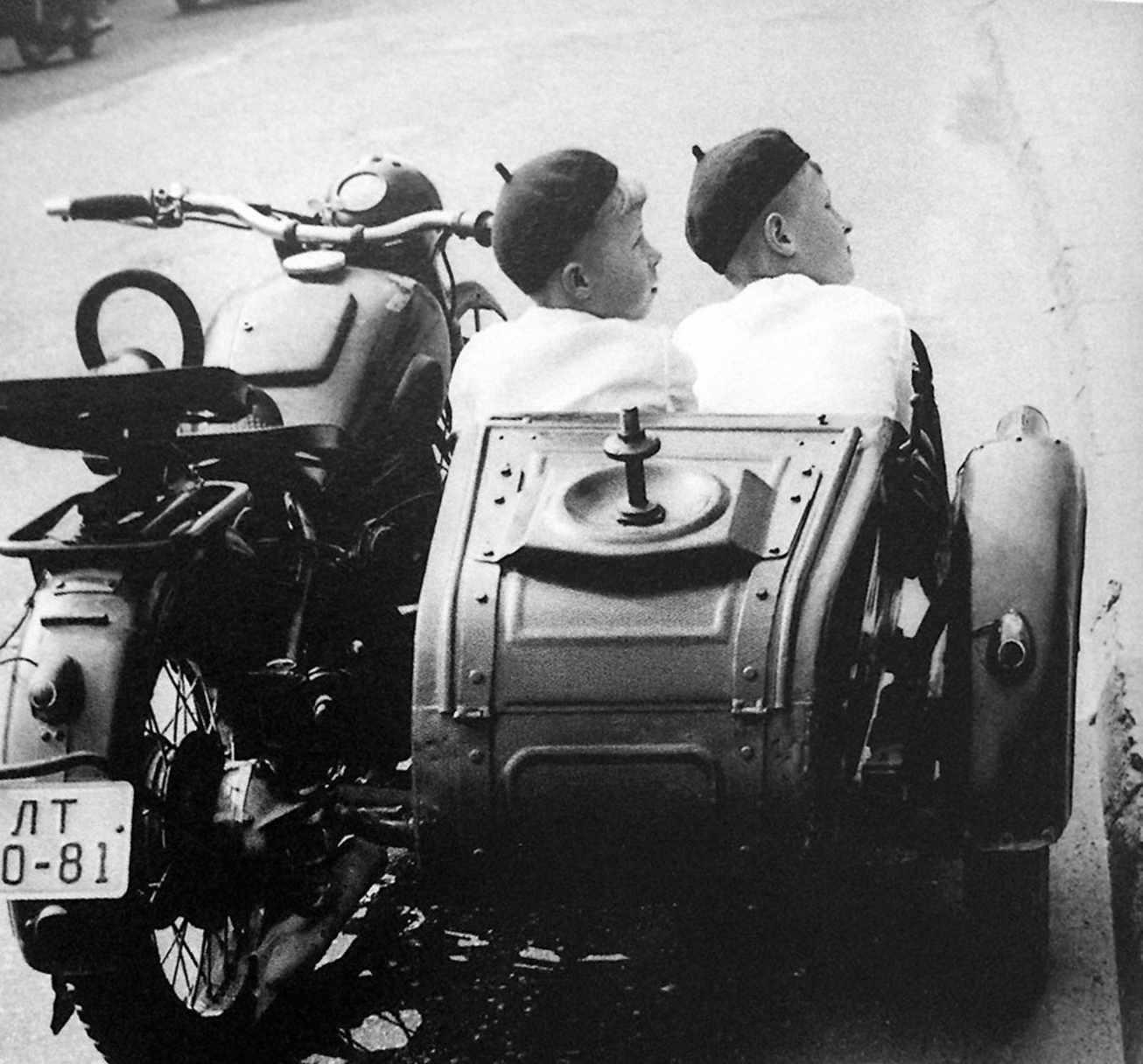

Антанас Суткус (Antanas Sutkus) — классик советской и литовской фотографии.

"Больше всего на меня повлияло то, что я до 16 лет жил в деревне. Меня учили и растили дедушка с бабушкой, потому что мать должна была прятаться из-за политического режима. И в выборе профессии мне помогли, скорее, литература, кинематограф, музыка, изобразительное искусство, чем собственно фотография. До нас ведь в то время еще не доходили хорошие фотографы..."

Виктория Мусвик для Photographer.ru

От человека, которого окрестили «мэтром литовской фотографии» и ее «живой легендой», ожидаешь не то чтобы высокомерия, но какой-то отстраненности. Все оказывается иначе. Мы сидим на кухне дома Антанаса Суткуса и его жены, художницы Римы Суткиене в живописном районе Вильнюса. Солнечный день. Рядом расположились два дружелюбнейших хвостатых создания, пес и кот, вокруг сплошное цветение. Беседа идет неспешно, никто никого не торопит, хотя Антанас только вчера ночью вернулся из Лондона и явно еще не успел отдохнуть. Пожалуй, впервые в жизни мне хочется оставить от того, с кем я беру интервью, как можно больше воспоминаний — голос на пленке, ощущение этой дружеской неспешности, хотя бы снимок; и я прошу разрешения запечатлеть эту пару мобильным телефоном.

Вас называют мэтром. Полвека назад вы прославили литовскую фотографию сначала на весь Советский союз, а потом и в мире. С чего вы начинали?

Я начинал в студенческие годы. Даже еще раньше, в школе. В 1955. У нас в городе было торфопредприятие. Там в основном работали женщины, торф переворачивали. Я снимал их жизнь, их страшный труд. Этот архив погиб, к сожалению.

Это было для какого-то издания?

Нет, я делал это для себя. Я вообще по заказам очень редко работал. В основном делал то, что мне интересно. Для меня фотография была, можно сказать, методом общения с людьми. И образом жизни. С самого начала.

А почему Вы решили идти на журфак?

Я был такой идеалист! Думал, что журналист — это Робин Гуд, который делает добро и сражается за правду. Но когда я начал учиться в университете, то увидел, какая болтовня эта идеология. Тут не то, что Робин Гудом не станешь, а легко в помощника госбезопасности можно превратиться. А в фотографии, мне казалось, есть свободная зона, в которой можно себя выражать.

А сейчас Вы тоже так думаете?

Да. Я и сейчас так думаю. Хотя сейчас, может быть, даже труднее. Я не очень в ладу с этим диким капитализмом. Возможно, поэтому и бросил снимать. Чтобы снимать, надо любить людей. А «общество потребления» я не могу любить. Во благо человека мало кто работает. Для меня же искусство — это очеловечивание человека, как говорил один мой университетский профессор.

Помимо университета, что на вас повлияло в выборе фотографии? Можете ли Вы назвать своим учителем кого-то из фотографов?

Мой учитель — мое детство. (Смеется.) Больше всего на меня повлияло то, что я до 16 лет жил в деревне. Меня учили и растили дедушка с бабушкой, потому что мать должна была прятаться из-за политического режима. И в выборе профессии мне помогли, скорее, литература, кинематограф, музыка, изобразительное искусство, чем собственно фотография. До нас ведь в то время еще не доходили хорошие фотографы. Я даже русских-то толком не знал! С Игнатовичем познакомился, когда сделал здесь его выставку. Сейчас я вижу, что мне близки Дуано, Брассаи, Виногранд, но я их узнал уже тогда, когда сделал свои снимки. Брассая я очень уважаю. Дуано, к сожалению, полностью увидел только в прошлом году, а в альбоме — лет 10 тому назад.

А какая-то философская концепция Вам близка? Кто-то из писателей?

Мне близки гуманисты. Например, книга Гамсуна «Голод» очень сильное на меня когда-то произвела впечатление. Американцы — Фолкнер, Селинджер, Керруак и другие. Русскую литературу я знал полностью.

А кто вам ближе из русской литературы?

Бунин… Бунин и Набоков. Трифонов, помню, очень понравился. И конечно, классики. Хотя «Война и мир» в школе не пошли, три тома — а все никак не начинается про войну!

А Сартр?

Сартр — это отдельная история! Они с Симоной де Бовуар приезжали сюда во время оттепели, в 1965. Пробыли 5 дней. А я тогда был здорово начитан — очень любил читать в детстве, потом в университете год изучал русский язык и литературу, выучил старославянский, латынь, прочел много книг. Когда мы с ним обедали или ужинали, мы все время беседовали о литературе. Но у меня был маленький «Зенит», и я их снимал. Сартр же принял меня за писателя. И вот в последний вечер он меня спрашивает, мол, что я пишу, прозу? Я говорю, ничего я не пишу, я фотографирую. Он говорит: «Бог мой, я только одного фотографа, Анри Картье-Брессона подпускаю к себе. Но в последний вечер из-за стола не прогоню, конечно». Спрашивает меня: «Ну так, сколько у вас талантливых фотографов?» Я сосчитал по пальцам: Мацияускас, Кунчюс, Луцкус, еще пара человек. Говорю, если и меня считать, так шестеро. А сколько, говорит, у вас миллионов жителей? Говорю — 3,5. Ого, говорит, повезло! Во Франции в 10 раз больше, а талантливый фотограф только один на одно поколение. И действительно тогда была у нас эта группа, мы делали погоду в литовской фотографии. Я ведь был не один. Очень хорошей командой мы были! Теперь нас называют шестидесятниками. Мы хорошо использовали хрущевскую оттепель, в Литве она дольше продлилась.

Чем была литовская фотография для Советского Союза? И существовало ли такое явление, как «прибалтийская фотография»?

Нет, «прибалтийской фотографии» как единого целого не было — манеры разные, истории разные. Литва же была «фотографической республикой». Мы были «на уровне» и в плане фотографии — и в плане того, что могли принять людей. У нас ведь была сильная хозрасчетная организация, были деньги. И вот всех, кто интересовался фотографией, редакторов, кураторов, зарубежных гостей, посылали из Москвы к нам. Мы возили их по Литве, у нас были творческие лагеря в Ниде. Но главное — тогда появилось поколение талантливых молодых фотографов, и оно смогло подняться на международный уровень.

В чем же была самобытность литовской фотографии?

Я думаю, все-таки во внимании к человеку. Но это внимание может быть в самом разном. Оно может даже переходить на вещи. Потому что в вещах, интерьере тоже присутствует человек. Когда мы создавали Союз фотоискусства Литвы в 1969, мы, конечно, боролись с официальными фотографами, старались сделать более гуманную «фотографию жизни».

А официальная была какая? Она была ложью? С чем вы боролись?

С одной стороны, мы хотели показать, что мы не Советский Союз. Потому что на западе литовцев русскими называли. Да и сейчас еще по старой привычке говорят «а, Литва — это Россия». А с другой, для нас главным была не «национальная идея». Главным был все-таки показать человека, нашего, простого человека.

Как строилось это творческое общение в Ниде? Вы собирались и работали вместе? Насколько вы вообще были едины как группа?

Нет, в Ниде это был больше показ работ, споры о фотографии, диалог. Что касается единства — каждый работал в своем стиле. Мы не были конкурентами. В этом и есть счастье — не иметь конкурентов.

А какова лично ваша роль как создателя Союза арт-фотографов Литвы в становлении литовской фотографии?

Критики меня называли «демократическим диктатором». Но я считал, пускай каждый сам работает. Главным для меня были самобытность и талант. Сейчас талант играет меньшую роль. Сейчас время проектов — кто лучше проект напишет, тот и деньги получит. А тогда о тебе в первую очередь судили по снимкам.

А проблемы были? С цензурой например?

Конечно, были. С одной стороны, у нас была цензура, а в Риге, к примеру, не было. Так мы посылали снимки туда, а оттуда их уже высылали на международные выставки, конкурсы. Так мы участвовали в международном фотографическом мире. А с другой — здесь у нас тоже было свободнее, чем в Москве. Мы ведь потому еще стали «фотографической республикой», что делали здесь выставки тех московских фотографов, которые не могли официально показать свои работы в столице. Тот же Игнатович, к примеру. Здесь все это проходило под лозунгом «дружбы народов». Так что нам удавалось делать хорошие проекты. Как-то раз у нас была выставка военной русской фотографии. Потом приехал Корнелл Капа из Нью-Йорка. И он захотел эту коллекцию купить для основанного им Международного центра фотографии, предложил деньги. Я посоветовался с ЦК, иначе такие вопросы не решались. И они говорят «Никаких денег — подари». Вот так ушла великая коллекция. Великие деньги ушли отсюда, по нынешним временам.

А когда показали впервые литовскую фотографию в Москве? Та выставка ведь стала знаменитой?

В 1969 году. Тогда нас обвинили в формализме, но московские искусствоведы встали на нашу защиту. Вартанов, Демин, Анненский, Каган. А насчет цензуры была еще одна история, уже во время перестройки. Мы делали выставку к 70-летию Октябрьской революции в 1987 году. В Литву стекались фотографии со всего Союза, приезжал куратор из Москвы, но отбор был уже здесь. Мы сделали такую хорошую, реалистичную выставку, знаете, фуфайки, рваные такие. Серьезное дело, связанное с ЮНЕСКО, выставку потом везут в Париж. И вот я еду в Париж в первый раз, готовиться — и становлюсь за это время чуть ли не персоной нон-грата на родине. А наш посол в ЮНЕСКО был брежневист. В общем, вернулся я оттуда — и что же делать? Я в Москве устроил пресс-конференцию, созвал друзей из газет. И вот они ее очень хорошо оценили. В «Правде» появилось со мной интервью, называлось «Перестройка по-настоящему». Ну, тогда посол стал уже присылать за мной машину.

А что была за история с Вашим грустным пионером?

Тогда я был председателем Союза, уже известным, так что с пионером мог быть серьезный конфликт. В Италии мой пионер получил приз «Золотой Микеланджело». И редактор «Советского фото» Марина Иосифовна Бугаева его опубликовала в журнале. Ну и начали писать пенсионеры ЦК: «Почему этот пионер выглядит так, как будто он в концлагере? Что это у вас появился за фотографический Солженицын?» Бугаева меня спасла. Ее вызвали в ЦК — но к счастью, попала она там на прием к своему другу молодости, они вместе работали еще в юности. И он ее спросил: «Марина, а что ты видишь плохого в этом снимке?» А она была женщина прямая: «Ничего. Если бы я увидела плохое — я бы его не печатала». Тот и говорит: «Если ты, профессионал в своем деле, не видишь, как я могу тебе возражать? Я тоже не вижу». И все эти доносы пустил в машинку для уничтожения бумаг. А если бы против этого снимка появилась статья в «Правде» — все, не было бы нашего Союза, Бугаеву бы тоже сняли, а я стал бы диссидентом. В общем, после этого случая я стал осторожнее свои снимки показывать. И поэтому сейчас у меня многое можно из архива вытаскивать.

То есть можно сделать выставку «неизвестный Суткус»?

Да. Я все время к каждой новой выставке прибавляю по пять работ, которые показываю впервые. Вообще, работа с архивом для меня сейчас, пожалуй, самое важное.

А что все-таки давало повод Вас обвинять в советское время?

Знаете, тогда не было модно снимать бедных, плохо одетых людей. Это считалось пессимизмом. Психологизм тоже оценивался как пессимизм. Но я не идеализирую и нынешнее время.

Что для вас фотография? Какова Ваша цель?

Ну для меня фотография… черт его знает. И счастье, и проблемы. Я был такой фанат фотографии, что и первую семью из-за нее погубил… А цель моя… Я хочу, чтобы посмотрев на мой снимок, человек что-то почувствовал, что-то у него в душе шевельнулось, он получил бы какой-то духовный заряд. У меня ведь в большинстве случаев психологический портрет. Я только людей снимаю — даже на улицах. И еще. Фотография — это такая современная духовная летопись. Например, по моим снимкам 60 — 80-х уже можно определить духовный облик XX века, по ним можно сказать, как жил литовский народ. И мой основной цикл называется «Люди Литвы». Фотография — это проникновение в душу человека и способность понять его.

Что же отличает фотографию от других видов искусства, что позволяет проникать в душу человека?

Если сравнивать фотографию с литературой и с музыкой — конечно, может быть, там даже больше можно проникнуть в душу. Но если сравнить с изобразительным искусством, то чтобы его понять, нужна подготовка. То же с музыкой, с книгами. А фотография демократична. Это большой мост между культурами. Ведь все люди похожи и в то же время очень разные. Человеческая душа в людях одинаковая; обычаи, традиции, предрассудки, религии их разъединяют. Фотография помогает им лучше понять друг друга. Фотография, как и любое искусство, говорит универсальным языком. Но у нее есть и особенность — фотография не просто не требует переводчика, ее понимают все — от уборщицы до министра. Потому что это жизнь, это простота, там «все понятно». Каждый, конечно, по-своему ее понимает. Но объяснять ее не надо.

Насколько Ваша фотография документальна? Есть ли у Вас в голове какая-то предварительная концепция? Или это просто — «решающий момент», как у Картье-Брессона?

У меня никаких концепций нет — это дело критиков. Мое дело — снимать, а дело критиков — найти что-то в том, что я сделал. Но если задуматься, я работаю чисто подсознательно. Я считаю, что человек должен быть духовно хорошо подготовлен, уметь войти в контакт с человеком, в душу немножко влезть — но фотографировать все-таки спонтанно. Насчет «решающего момента» — я просто всегда был наготове с камерой и потому я видел хорошие моменты. Но, конечно, собираясь снимать человека, знакомился с ним. Мы с ним беседовали, проводили день, иногда два-три. Потому что если делаешь портрет человека, это же не только картинка, это разговор. Вот в этом общении и снимаешь.

А человека трудно «раскрыть», выманить наружу?

Трудно. Я сначала снимал наших художников, известных людей, а потом бросил. Перешел на простых людей, на народ, на сельские портреты. Потому что все известные люди имеют маску. И эту маску снять тяжело.

А нужно ее снимать?

Если хочешь сделать хорошую фотографию — то необходимо! А с другой стороны, когда снимаешь известного человека, ты как бы второстепенен. Говорят «о, это портрет того-то и того-то», а кто сделал — это неважно. А ты вот попробуй сельского мужика сделать как нобелевского лауреата! Но с другой стороны, мне было удивительно просто снимать Сартра с Симоной Де Бовуар…

Как Вы оцениваете современную литовскую фотографию?

Хорошо оцениваю. Ну, есть, конечно, послабее фотографы, есть эклектичные, есть те, кто делают «под запад». Но есть и очень самобытные. Ромуалдас Пожерскис, к примеру. Мне нравятся его работы — и современное учтено, и внимание к людям. Вообще, мы много выставок молодых делаем в год в Союзе. Около одной трети молодежной фотографии, сборные, персоналки, и конкурсы молодых фотографов проводим.

Сейчас к литовской фотографии, кажется, снова проснулся интерес. У вас два фестиваля в городе, в России за последние годы было немало выставок.

Да. В России мы делаем выставки, имеем большой успех. Но в мировые галереи мы тяжело пробиваемся. Очень тяжело. Если ты не уехал на запад, а остался у себя в стране, в контекст вписаться непросто.

Вильнюс, 14.09.08

оригинал интервью с Антанасом Суткусом

источник фотографий